时间:2025-03-22人气:-

水下的地质层堆积情况非常复杂,其中蕴藏着众多未知。辫状河流潜入水底后,其携带的各类沉积物不仅影响了沉积环境,还在资源探测中起着至关重要的作用。接下来,我将分别讲述水下分流河道的沉积状况、河口坝、远砂坝、席状砂的沉积特点,并分享一些相关经验和知识。

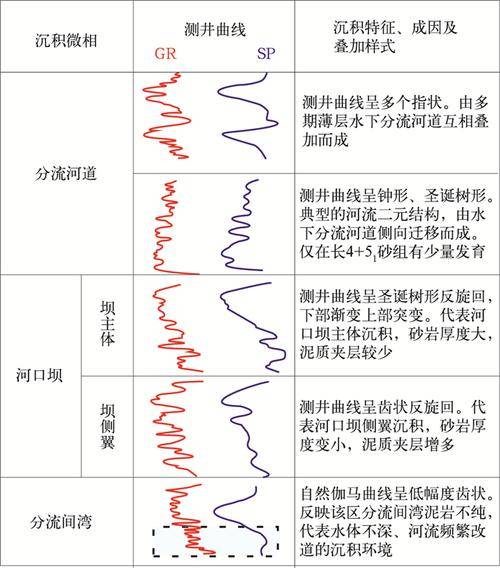

水下分流河道特征

水下分流河道是辫状河在水下的延续,那里的沙粒相对更细。比如在一些海域,辫状河的延伸区,沉积物的沙粒比陆地上的辫状河道要细。这些沉积物的特性与辫状河道相近,从上到下,沙粒越来越细。此外,单个沙层的厚度也在逐渐减少,就像一叠叠的薄饼,每一层都变得越来越薄。

研究发现,水下分流河道的流速比陆地上的辫状河慢,所以它携带的粗颗粒物质不多。这就像一个筛选过程,只留下了较细的颗粒物质来形成河道的沉积。与陆地上的辫状河相比,水下分流河道形状更弯曲,这显示了水流在水下环境中流动的复杂性。

河口坝形成

河流宛如辫子一般汇入湖泊或海洋,流速一旦放慢,携带的泥沙便在入海口逐渐沉积,久而久之,形成了河口的沙坝。以某些河流注入海洋的具体位置为例,沙粒在此处大量汇聚,构筑起沙坝。辫状河的三角洲区域,常常遭受急流洪水的冲击或是山区河流的冲刷,导致河口地带不够稳定,因此难以形成较大的沙坝。在山区某些地方,当辫状河流流入湖泊时,它们交汇处的沙坝通常并不宽阔。

河口坝区域的砂层主要由砂岩构成,其中还含有砾岩、砂岩和泥质砂岩。从上往下看,底层砂粒较细,而上层砂粒则较粗。在这些砂层中,我们可以观察到平行的层状结构以及复杂的层状结构。这些层状结构揭示了沉积时期水流的不同状态和能量变化,对于研究沉积历史,这些信息至关重要。

远砂坝特性

远砂坝与河口坝相连,沉积物便聚集在此。相较之下,这里的沙粒更加细腻。在某个湖泊的三角洲地带,远砂坝主要由细砂岩和粉砂岩构成。而且,它们的厚度并不大,就像是河口坝末端的一个细小“尾巴”沉积。

远砂坝离河口有一段路程,水流携带的力量减弱不少,因此只能让细小的颗粒落下来。这种沉积方式主要受到水流分散和扩散的影响。它的沉积层结构比较简单,主要是细小的层状结构。这些特点让远砂坝在三角洲沉积系统中占据了一个特殊的位置。

席状砂成因

席状砂在辫状河三角洲前沿分布很广,这种砂体是在波浪明显作用的环境中形成的。以某个沿海地区的辫状河三角洲为例,那里的水下分流河道和河口坝砂体,在波浪的作用下,已经连成了一片连续的砂体。这些砂体的颗粒较细,粉砂岩和泥岩层层相间,分选性和磨圆度都相对较好。

波浪不断地撞击沙滩,促使沙粒不断变动,重新组合。随着时间的推移,沙粒变得分布均匀,形成了筛选效果出色的席状沙层。这些沙层铺展在海床上,宛如轻薄的席子,为地质研究贡献了宝贵的信息。波浪的力量和流向还影响了席状沙层的分布和形状。

水下分流河道间沉积成分

改道后的水下河道里,沉积的物料大多是细小的颗粒。这些颗粒有的被水流冲走,有的则留在了原地。这些沉积物料有的悬浮在水中,有的则沉降到底部。常见的有深色的泥岩、混有粉砂的泥岩和含有泥质的粉砂岩。以某个盆地的辫状河三角洲为例,那里聚集了大量的这种沉积物料。在这些物料中,可以看到水平的层状结构和细小的砂纹层理。

这个区域沉积较为平稳,细小的颗粒在重力影响下缓缓沉至底部。它宛如一个天然的沉淀池,将河水中的微小颗粒积累在河床之上。这些沉积层中蕴含丰富的有机成分,对探究古代生态环境具有极其重大的价值。

综合影响因素

沉积环境对沉积体的形成有着重要影响。在流速迅速、波浪作用强烈的地带,席状砂的形成较为普遍;而在相对平静的水域,水下分流河道间的沉积物则更为充沛。地理位置也是一个不可忽视的因素,沿海与内陆湖泊的辫状河三角洲沉积特点有着明显的不同。

在资源勘探过程中,不同沉积层的价值各有差异。比如,河口坝的砂层可能蕴藏着丰富的油气。掌握这些沉积层的性质和形成机制,对提升勘探成效和成功几率有很大帮助。同时,通过研究沉积层,我们能够重现古代的地理状况和气候变迁。

经过前面的介绍,大家对辫状河三角洲底部存在的不同沉积种类应该有了更透彻的了解。若您对此有任何看法或疑问,不妨在评论区留言交流。同时,别忘了为这篇文章点赞并分享出去。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为本平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。